Как "Большая засечная черта" защитила

Русское царство

Южнорусские степи, известные как "Дикое

поле", простирались на огромной дуге более 1000

километров, охватывая рубежи Руси. С начала XVI века

крымские татары и ногаи регулярно совершали набеги на

русские земли, стремясь к грабежу и захвату рабов.

В ответ на эту угрозу в первой половине

XVI века по реке Упа и в верховьях Оки были возведены

засечные черты - искусственные преграды из поваленного

леса, которые дополнялись естественными барьерами,

такими как леса, реки и болота.

Города, расположенные по реке Оке, такие

как Нижний Новгород, Касимов, Коломна, Кашира, Серпухов,

Таруса, Калуга и Козельск, получили дальнейшее развитие

и укрепились. В 60-е годы XVI века эта линия обороны

официально стала называться "Большой засечной чертой".

Древнерусский День пограничника - "Боярский приговор

о станичной и сторожевой службе". Иллюстрация: С.В.

Иванов. На сторожевой границе Московского государства

Заселение южных земель за Окой также

требовало защиты лесостепных районов. Эту задачу

выполняли города-крепости, такие как Зарайск, Тула,

Михайлов, Епифань и другие. Гарнизоны крепостей могли

самостоятельно отразить небольшие набеги, но в случае

подхода крупных сил врага необходимо было собирать

поместное войско. Учитывая высокую скорость передвижения

крымцев, а также время, необходимое для мобилизации и

переброски войск к театру военных действий, для

московского правительства критически важным было как

можно раньше узнать о нападении и оценить его масштабы.

В 1558 году началась Ливонская война,

поначалу успешная для Русского царства. Однако она

привела к столкновению с крупными европейскими

державами: Великим княжеством Литовским, которое в 1569

году вошло в состав Речи Посполитой, и Швецией. Боевые

действия велись с максимальным напряжением сил, при этом

из 25 лет войны только три года не было крымских набегов

на южную границу, что можно охарактеризовать как войну

на два фронта.

В сентябре 1570 года Иван Грозный

получил несколько донесений о приближении крупных сил

крымцев во главе с ханом. Он решил лично выступить в

поход к Серпухову, чтобы "искати прямого дела", то есть

навязать решительное сражение. Для этого пришлось

отложить уже подготовленный поход на Ревель. Однако

найти противника так и не удалось. Путивльский воевода

Пётр Татев прислал донесение о том, что по его поручению

сторожевые казаки ездили в Дикое Поле, но не обнаружили

даже следов крымской конницы. Собравшийся в Серпухове

военный совет пришёл к неутешительному выводу:

"И сентября в 20 день государь царь и

великий князь Иван Васильевич всея Русии и сын ево

царевич князь Иван Иванович приговорили... что государю

стояти в Серпухове нечево для, про царя и про царевичи и

про большие люди всё станишники солгали" - как

оказалось, царю были предоставлены недостоверные данные

о татарской угрозе, вследствие чего был не только сорван

поход на Ревель, но и потрачены значительные ресурсы на

выдвижение войск к границам Дикого поля.

Таким образом, ход событий

свидетельствовал о том, что пограничная служба явно не

справляется со своей задачей и требуется её коренная

реорганизация. Задача была поручена самому опытному

"воеводе от поля", руководителю всей обороны "крымской

укра́ины" князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Он начал

с подробного изучения документов Разрядного приказа,

касающихся службы на южной границе, "велел доискатись

станичных прежних списков".

Затем в Разрядный приказ были вызваны с

"крымской украины" служилые люди, прежде всего те, кто

имел большой опыт по охране границы, "преж того езживали

лет за десять и за пятнадцать". Были привлечены к работе

даже те, кто покинул службу по старости или увечью, но

"наперед того в станицах и на сторожи изживали, или… в

полону были, а ныне из полону вышли".

***

Читайте также по теме:

***

В январе - феврале 1571 года "из всех

украинных городов дети боярские, станичники и сторожи… к

Москве все съехались". Опытные служилые люди были

подробно расспрошены, "как бы государеву станичному делу

было прибыльнее". Одновременно на границу были посланы

уполномоченные, чтобы лично убедиться в правильности

расстановки сторожевых застав. По "украинным городам"

ездили с той же целью воеводы и дьяки Разрядного

приказа.

После полуторамесячной работы 16 февраля

1571 года был утверждён первый в истории России

пограничный устав - "Боярский приговор о станичной и

сторожевой службе". Он предусматривал два основных

элемента организации пограничной службы на "крымской

укра́ине": сторо́жи и станицы.

Сторожа - постоянная застава, за которой

закреплялось 30-50 вёрст границы, а личный состав

включал до десятка сторожей. Часть из них скрытно стояла

дозором в удобном для наблюдения месте, а остальные по

двое ездили по степи. Сочетание неподвижного дозора с

разъездами позволяло прикрыть немногими людьми

значительный участок границы: если врагу удавалось

незаметно миновать дозор, следы крымской конницы - сакму

- обнаруживали разъезды.

Станица - подвижная сторожевая застава -

состояла из 4-6 всадников, которые непрерывно ездили

вдоль границы, отыскивая татарские сакмы. За две недели

обязательной службы станица проезжала 400-500 вёрст.

Маршруты станичников были проложены так, чтобы,

пересекаясь, они охватывали всю степную границу.

Проскочить незамеченными не могли даже небольшие отряды.

В "Боярском приговоре" подробно описан

порядок несения пограничной службы, тактические приёмы

охраны границы и правила безопасности для сторожей и

станичников. Если они замечали движение крымской

конницы, то были обязаны отправить гонца в ближайший

пограничный город, а сами продолжать наблюдение,

стараясь узнать численность и направление движения

врага. И только после этого они должны были спешить к

тем городам, на которые могут пойти воинские люди.

Каждый участок границы, где находилось

несколько сторож и станиц, возглавлял станичный голова.

В его распоряжении был отряд детей боярских численностью

100–130 человек. В дополнение к "Боярскому приговору"

были составлены подробные "росписи", в которых

указывалось, где должны находиться "стоялые сторожи", на

сколько вёрст и в каком направлении двигаться

"разъездным сторожам", а также места встреч с разъездами

соседних сторож.

Всего в "росписях" было указано 73

сторожи, которые объединялись в более крупные участки:

"донецкие сторожи", "путивльские ближние сторожи",

"сторожи из украинных городов", "мещерские сторожи" и

другие. За самовольный отъезд со службы

предусматривались суровые наказания: "А которые сторожи,

не дождався собе отмены, с сторожи съедут, а в те поры

государевым украинам от воинских людей учинитца война, и

тем сторожам от государя, царя и великаго князя быти

казненым смертью".

Правильность несения службы

контролировали воеводы и станичные головы. При этом

большое значение придавалось инициативе рядовых

пограничников, которые действовали небольшими группами

на бескрайних степных просторах и в большинстве случаев

могли полагаться только на собственные силы и отличное

знание местности. В уставе подчеркивалось, что они

вольны "ехати… которыми месты пригоже"; действовать,

"посмотря по делу и по ходу"; самостоятельно решать, что

для них самих и для "государева дела" будет "податнее и

прибыльнее".

Воеводам "украинных городов"

предписывалось "смотрити накрепко, чтоб у сторожей

лошади были добры и ездили б на сторожи, на которых

стеречи, о дву конь". Служилых людей, у которых не

оказывалось "добрых лошадей", были обязаны обеспечить

конями станичные головы. Случалось, что сторожа и

станичники, торопясь вовремя доставить "вести", загоняли

своих коней насмерть и теряли имущество. В таких случаях

устав предусматривал денежную компенсацию.

Пограничникам платили большое по тому

времени жалованье: "польская служба" считалась трудной и

опасной. "Станичным головам, которые ездят из Путивля на

поле в станице, давати проезжаво по четыре рубли, а

детем боярским, которые ездят с ними в станицах, тем

детем боярским давати проезжаго по два рубля человеку".

За каждый лишний день служилые люди получали с

припоздавшей смены существенную денежную компенсацию:

"по полуполтине на человека на день".

Строго была регламентирована и

продолжительность службы на границе. Каждая сторожа

должна была "стояти с весны по шести недель, а в осень

по месяцу". Станицы объезжали свой участок границы в

течение пятнадцати дней, да ещё две недели были в

резерве в своём пограничном городе, чтобы прикрыть

границу, если "которую станицу разгонят" напавшие

татары.

Основы защиты южных границ, заложенные

при активном участии Михаила Воротынского,

совершенствовались и в дальнейшем. Опорные пункты

(города-крепости) засечных черт строились так, чтобы

обеспечить круговую оборону. Прекрасное знание местности

и учёт особенностей рельефа позволяли русским зодчим

создавать крепкие сооружения, представлявшие серьёзные

препятствия для неприятельских конных масс.

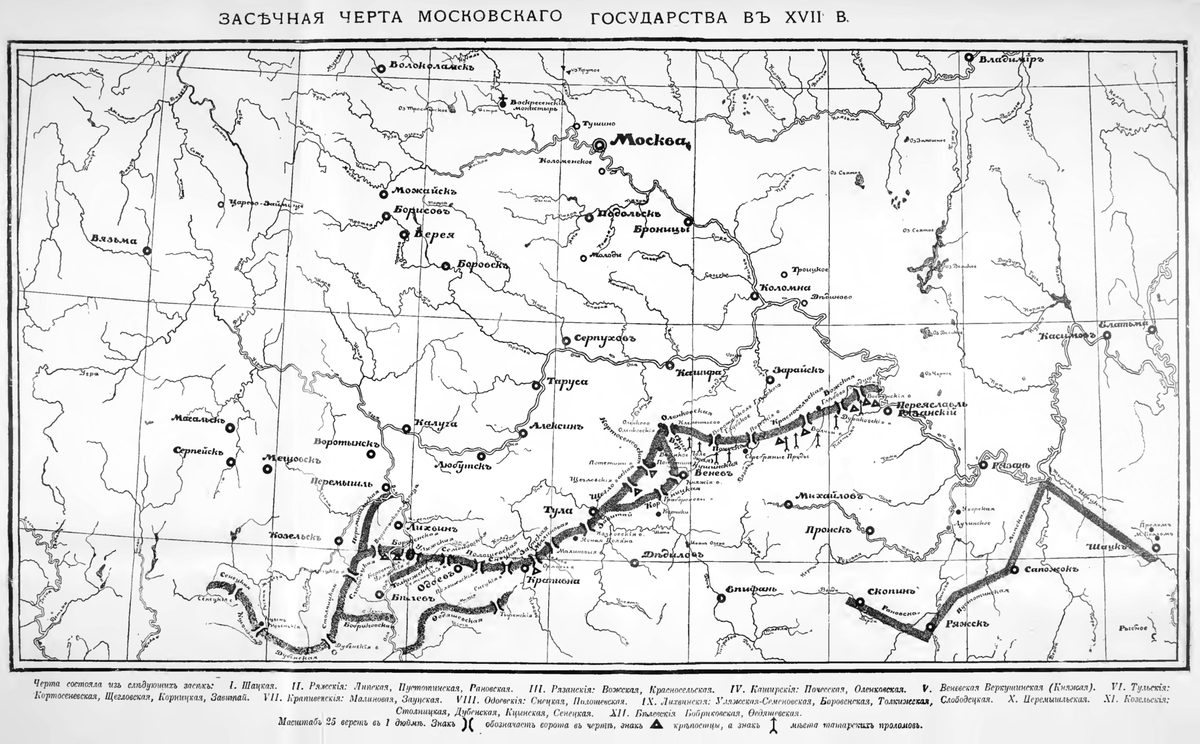

Засечная черта Московского государства в

XVII веке

Эффективная сторожевая служба в

сочетании со строительством засечных черт, выдвинувшихся

от Оки на 600 км в "Дикое поле", способствовали

восстановлению древних городов Воронежа (1596 г.),

Курска (1597 г.) и охране развивавшихся очагов пашенного

земледелия в некогда запустевших лесостепных районах.

В XVII в. основные силы порубежных

русских войск располагались за пределами засечной черты

- в городах-крепостях. Непосредственно на засеках

немногочисленные гарнизоны несли разведывательную и

охранную службу. В случае набегов они оповещали воевод,

командовавших крупными соединениями, о количестве и

направлении набегов и стремились сковать, задержать

конницу крымчаков на черте.

Пользуясь этим, крупные силы стягивались

к месту прорыва, а если он осуществлялся, то брали

отряды татар в кольцо и ликвидировали их. Причём

прилагались все усилия, чтобы не выпустить противника

обратно.

Основные положения "Боярского приговора

о станичной и сторожевой службе" действовали более ста

лет вплоть до того времени, когда Российское государство

продвинулось далеко на юг, а армия была реорганизована

на регулярной основе.

Злой Московит - 16.02.2025.

Использованная литература

1. Беляев И.Д. О сторожевой, станичной и

полевой службе на польской украйне Московского

государства, до царя Алексея Михайловича.

2. Каргалов В. В. Русские воеводы XVI-XVII

вв.

3. Соколов Ю. Первый русский воинский

Устав.

|